夏天的早晨真舒服。空气很凉爽,草尖还挂着露水(蜘蛛网上也挂着露水)。写大字一张,读古文一篇。夏天的早晨真舒服。

这眼看就要到端午了,小区门口菜市场摆摊卖咸鸭蛋的大爷又多了起来。10块钱8个咸鸭蛋,而且还是煮好的,各个都出红油。汪曾祺老爷子对北京咸鸭蛋的描述是“蛋黄是黄的,这算什么咸鸭蛋呢?”显然当时北京的咸鸭蛋是不入汪老之眼的,因为心目中最好吃的咸鸭蛋当然是故乡高邮的咸鸭蛋啊。如果汪老还在世的话,看到现在北京街头流油的咸鸭蛋,或许会少些遗憾吧! 初识汪曾祺还是中学时代,读了他的《胡同文化》,一直以为他是地道的北京“老炮儿”,才能写出如此有韵味的老北京文化。直到看了他的散文《端午的咸鸭蛋》,才知晓他原来不是北京人,而是地道的南…

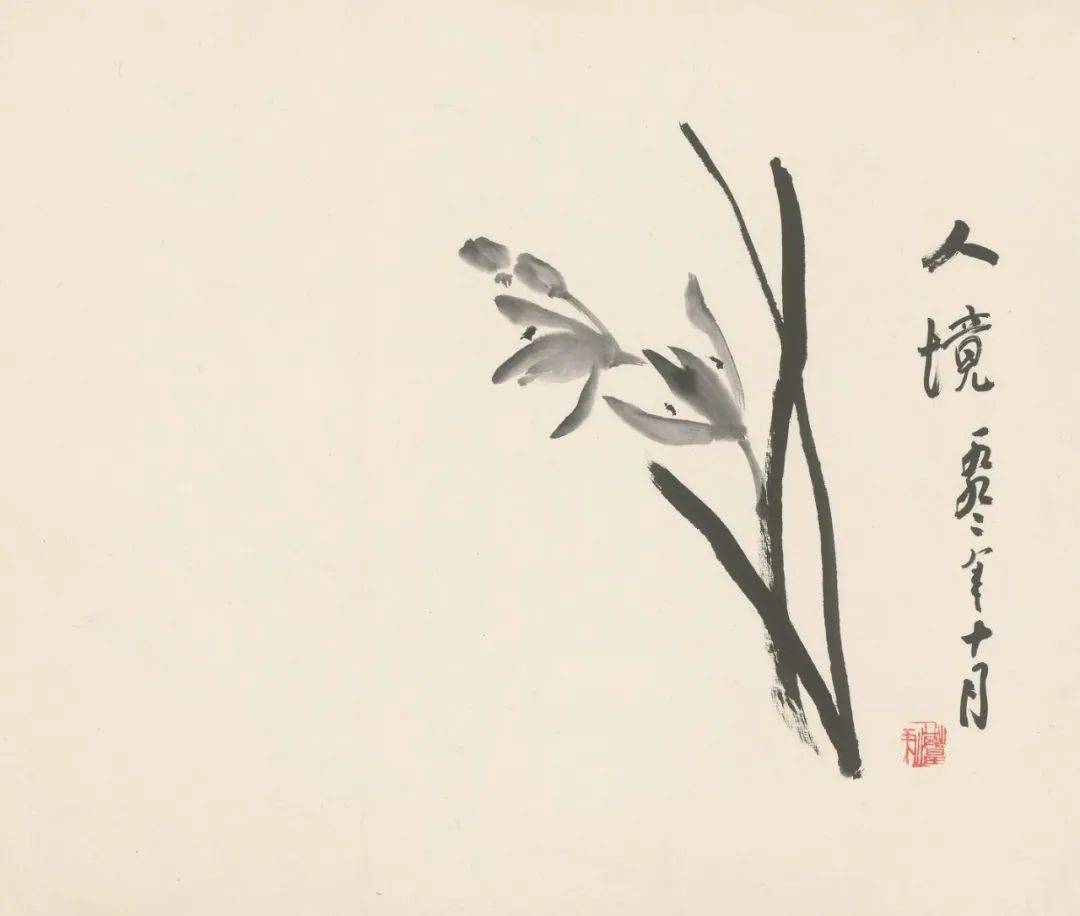

作家汪曾祺先生的笔似有神力,写什么,什么都精彩。写作余暇,汪先生做什么呢?唱京剧,哼昆曲,韵味十足。兴致好时,也作书画。其书画,简洁明快,遣兴自娱,颇见文人书画气息。他画画,不惯设色,以素净为主。想着画什么,顺手裁张宣纸,就着案头笔墨,随心所欲地涂抹一番。画完,落款,钤印,歪着头,近看远观,然后一笑,起身往客人多的桌边坐下闲聊,再不管刚才大作的去向,洒脱得很。 笔者见过汪先生作书画,他间时谈笑,想画就画,不想画就闲聊,不像某些“大师”拿捏端谱,弄得一旁伺候的诸位心惊胆颤,手足无措。汪先生儒雅如如,观者轻松,大家融融…

《故乡的食物》:汪曾祺,不分地域,最喜欢的永远是母亲做的菜 这本书名为《故乡的食物》,散文这种文体,或者说随笔这种形式,用于写物和景是很适合的,可以抒情,可以寓意,可以单纯猎奇,也可以只道寻常。这本书的好处就是你不会读得腻烦,总能发现有趣的事情或想法。作者想到哪儿就写到哪儿,五味人间。 这让我想起很多在家乡吃到的东西,现在已经很少了,有些我在读到这本书之前都不知道名字的写法。比如香菜在我们那里叫成芜荽,苦瓜就是我们那儿的赖葡萄,筷子夹起来还蹦跶着的是呛虾,夏天腌作咸菜的是苋菜秆,混合韭菜炒的小贝壳里的肉叫蚬子,每年…

人,有的时候会很烦。 烦的时候怎么办呢?可以放开肚皮,美美的吃一顿,可以约上三五好友,狠狠的喝一顿,或者干脆换上跑鞋,来个半马什么的消消气,又或者干脆蒙头大睡,一觉醒来,云消雾散,万里晴空,老子又是一条好汉。 嗯,还有一个办法,看看汪曾祺的文字,看着看着,人就会慢慢的安静下来。 比如这本《人间之味》。 全书分为四个部分,容我一一道来,仅作了解,绝无剧透。 第一章:人间草木皆有情。写的是春夏秋冬,花鸟鱼虫,世间万物,须毫毕现。比如什么时候看什么花,花分几种,分别什么样,什么色,除了看,又能用来做什么,以及不经意之间会…

在汪曾祺的笔下,一草一木皆有一种可爱的光辉。 他在《做饭》里写,“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。” 他像是眷恋这种生之乐趣的人,或者说,他被这种生之乐趣所眷恋,才能在平常的日子里,发现如此多的闪光与动人。 实际上,汪曾祺的一生经历了无数动荡,幼时生母去世、青年时期战乱、中年时期的文革与批斗,但他却依然秉持着对美好的体悟,那篇让他在中国文学史上确立地位的著名短篇小说《受戒》,是他在6…

年关刚过,在老家大吃四方后才回来,又开始想念故乡的美食了。所谓“饮食男女,人之大欲”,都是常情。不过现在的年轻人啊,吃饭就吃饭,你拍照是怎么回事儿?他们说,饭前先让手机“吃饭”,为的是能自己“起范儿”,从前的人没有手机,这范儿怎么起呢? 这不,有两位吃饭界的作家,不嫌麻烦,吃完不算,非要写两句。这俩人大家都熟悉,就是梁实秋和汪曾祺。 他俩写过的食物不下百种,南北东西,硬菜点心小吃,琳琅满目,真真是“有毛的不吃掸子,有腿的不吃板凳”。写着写着难免一种食物,大家都写到了。今儿就来看看对于…

m3u8在线播放

m3u8在线播放 免费在线ps网页版

免费在线ps网页版